sponsored by 株式会社理研免疫再生医学

sponsored by 株式会社理研免疫再生医学

CLOSE

このサイトは 「株式会社理研免疫再生医学」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

がんの治療として放射線治療を勧められたとき、「副作用が強いのではないか」「体に大きな負担がかかるのではないか」と、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

放射線治療には、確かに副作用が起こる可能性があります。ただし、副作用のあらわれ方や程度には個人差があり、必ずしもすべての人に強い症状が出るわけではありません。この記事では、放射線治療によって起こりうる副作用について紹介します。

放射線治療は、手術や薬物療法と並ぶ、がんの代表的な治療法のひとつです。がんのある部位に放射線を当てることで、がん細胞の増殖を抑えたり、がんを小さくしたりすることを目的として行われます。

手術のように臓器を切除することはなく、照射中に痛みや熱を感じることもほとんどありません。多くの場合は通院で治療が行われ、治療期間中も日常生活を続けながら受けられるケースが多いのが特徴です。

放射線治療は、がんの根治を目指す場合だけでなく、痛みや症状を和らげることを目的として行われることもあります。また、手術や薬物療法と組み合わせて行われることもあり、患者さん一人ひとりの状態に合わせて治療方法が選択されます。

放射線治療は、がん細胞の中にあるDNAにダメージを与えることで、がん細胞が増える力を弱めたり、死滅させたりし、治療効果を発揮します。がん細胞は正常な細胞に比べて、DNAの傷を修復する力が弱いため、放射線の影響を受けやすいという特徴があります。

一方で、放射線はがん細胞だけに作用するわけではありません。照射された周囲の正常な細胞にも、少なからず影響を及ぼします。この正常な細胞への影響が、副作用としてあらわれます。

現在の放射線治療では、がんに十分な効果を与えながら、正常な組織への影響をできるだけ抑えるために、照射範囲や放射線量が細かく調整されています。それでも、副作用がまったく起こらないとは言い切れないため、治療前に副作用について説明を受け、内容を理解しておくことが大切です。

放射線治療の副作用は、あらわれる時期によって、「急性期の副作用」と「晩期の副作用」の大きく2つに分けられます。

急性期の副作用とは、放射線治療を受けている期間中、または治療が終わって間もない時期にあらわれる症状のことを指します。治療開始から数週間以内に感じることが多く、治療が終了すると、徐々に軽くなっていくケースが多いのが特徴です。

症状のあらわれ方や強さには個人差がありますが、医師や看護師と相談しながら対処していくことで、無理なく治療を続けられる場合がほとんどです。

急性期には、照射した部位に関係なく、全身に症状があらわれることがあります。代表的なものとして、疲れやすさやだるさ、食欲の低下、吐き気などが挙げられます。

これらの症状は、放射線そのものの影響だけでなく、治療による緊張や不安、通院による疲れなど、心身の負担が重なって起こることもあります。無理をせず、体調の変化を感じたときには、早めに医師や看護師に伝えることが大切です。

急性期の副作用には、放射線が当たった部分にあらわれる症状もあります。たとえば、照射部位の皮膚に赤みやかゆみが出たり、ヒリヒリとした違和感を覚えたりすることがあります。

また、照射する部位によっては、のどの痛みや飲み込みにくさ、下痢や腹部の不調、排尿時の違和感などが起こる場合もあります。これらは、放射線の影響によって、一時的に粘膜や組織が刺激を受けることで生じるものです。

多くの場合、症状は治療の経過とともに落ち着いていきますが、つらいと感じるときには、我慢せずに早めに医師や看護師へ相談することが大切です。

晩期の副作用は、放射線治療が終わってから、数か月から数年が経過した後にあらわれることがあります。急性期の副作用に比べると頻度は高くありませんが、症状が長く続く場合もあるため、治療後も定期的に診察を受けることが大切です。

代表的なものとしては、放射線を当てた部位の機能が徐々に低下することや、非常にまれではありますが、二次がんが発生する可能性などが挙げられます。

ただし、これらの晩期の副作用については、現在の放射線治療では発生リスクをできるだけ抑えるよう、照射方法や線量が細かく管理されています。放射線治療は、治療による効果が副作用のリスクを上回ると判断された場合に選択される治療法であり、必要以上に心配しすぎる必要はありません。

ごくまれに、放射線を照射した部位に、新たながん(「二次がん」)が発生する可能性があります。ただし、このリスクは非常に低いとされており、がんを治療することによるメリットのほうが、はるかに大きいと考えられています。

生殖器への照射を行った場合、照射する線量によっては、将来的に不妊のリスクが高まることがあります。治療前に、妊娠や出産を希望していることを医師に相談しておくことで、卵子や精子の保存を含めた配慮が検討されます。

照射する部位によっては、時間が経ってから、腸閉塞や肺線維症、白内障、関節の可動域制限などが起こることも、まれにあります。これらはいずれも、数か月から数年をかけてあらわれることが多いため、治療後も定期的に診察を受けることが大切です。

放射線治療の副作用は、誰にでも同じように起こるものではありません。照射する部位や範囲、放射線の量、治療方法の違いに加えて、年齢や体調、そのときの体力などによっても、症状のあらわれ方は大きく異なります。

治療を受けている方の中には、ほとんど副作用を感じずに過ごせる方もいれば、日常生活の中で不便さを感じる方もいます。そのため、「ほかの人は大丈夫だったのに」「もっと我慢しなければいけない」と、周囲と比べて考える必要はありません。放射線治療の副作用は個人差があるものとして受け止め、自分の体の変化に目を向けていくことが大切です。

放射線治療による副作用は、基本的に我慢することを前提としたものではありません。治療が始まる前には、起こりうる症状や注意点について説明を受ける機会がありますが、実際に治療が始まってから感じる体調の変化は、人それぞれです。

「これくらいで相談していいのだろうか」と迷うような症状であっても、気になることがあれば、早めに医師や看護師に伝えることが大切です。症状に応じて、薬の処方や生活面でのアドバイスを受けることで、負担を軽くできる場合も多くあります。

また、副作用の中には、治療からしばらく時間が経ってからあらわれるものもあるため、体調の変化を感じたときには、治療が終わってからであっても、遠慮せずに相談しましょう。定期的なフォローを受けながら経過をみていくことは、安心して日常生活を送るための大切な支えになります。

放射線治療には、副作用が起こる可能性がありますが、その多くは一時的なものであり、適切な対応によって軽減できることがわかっています。

治療前に正しい情報を知り、治療中や治療後に感じた体調の変化を医療者と共有することで、必要以上に不安を抱えず、落ち着いて治療に向き合うことができます。不安や疑問があるときには、ひとりで抱え込まず、周囲のサポートを受けながら進めていきましょう。

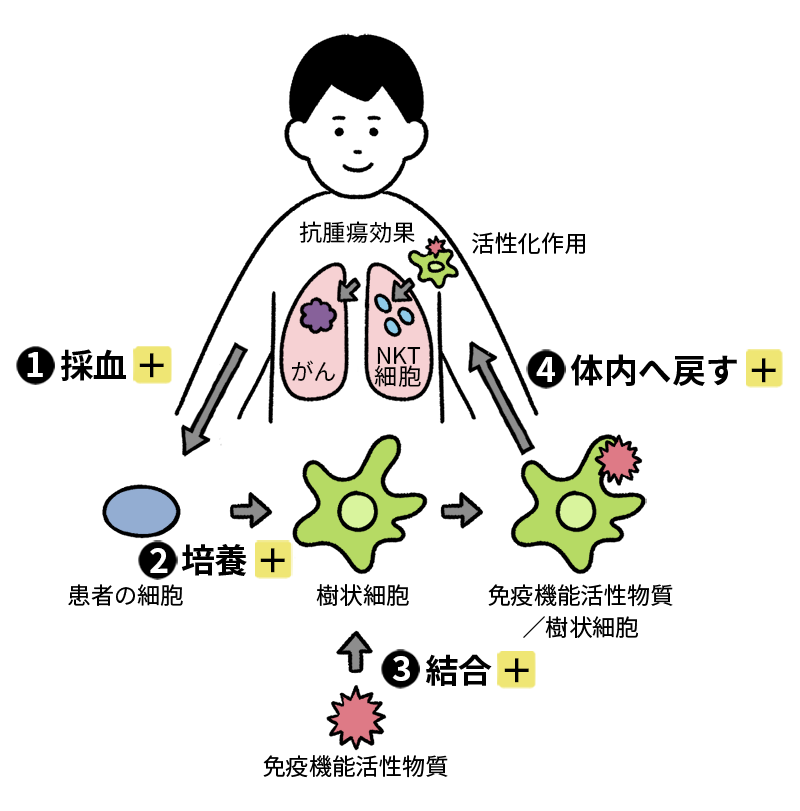

※❶~❹をクリックすると、

それぞれの詳しい説明が表示されます

体内にある“免疫のリーダー”

NKT細胞を活性化して、

がん細胞を攻撃する

「NKT細胞(ナチュラルキラーT細胞)」を人工的に活性化し、免疫を高める治療法です。

NKT細胞は、敵(がん)の特徴を認識し、総攻撃することも、長期にわたって記憶することも可能。

ほかの免疫細胞が分業している仕事を、自身で行いつつ、ほかの免疫細胞に指示を出せるという、免疫のリーダー的役割を果たしています。

成分採血

提携医療機関に外来。受療適格性判断のための血液検査をおこなったのち、約1週間後に成分献血を実施します。

ベッドに横になった状態で、4~5時間かけて特定の成分だけを保存する方法で、日本赤十字での成分献血と同様の方法で行われます。

この採血した単核球(リンパ球、単球)の層を細胞培養施設に移送します。

培養

単核球層から単球(白血球の3~8%を占める白血球の成分の一種。感染に対する防衛の開始に重要な細胞のこと)を単離し、樹状細胞へ分化誘導します。

結合

分化誘導された樹状細胞は、未熟な状態です。

これを十分に成熟化させるために引き続き培養し、免疫活性化物質を添加してNKT細胞を活性化する細胞を作り上げます。

この技術は理研免疫再生医学の特許であり、RIKEN-NKT™において使用されています。

また、この免疫活性化物質は、GMP製造(医薬品の製造管理及び品質管理の基準)され、理研免疫再生医学が独占的権利を持っています。

これらの技術は、理研免疫再生医学と提携しているクリニックに提供されています。

体内に戻す

成分採血から2週間後に、NKT細胞を活性化するための細胞(目的細胞)が医療機関に戻されます。医療機関にて、-80℃以下で凍結保存し、患者様が外来したときに、皮下注射または静脈への点滴により体内に目的細胞を戻します。日帰りでの治療になります。

理研発のメディカルサイエンス企業である、株式会社理研免疫再生医学では、NKT細胞標的治療に必要な薬剤や培養方法などを開発して、提携医療機関や共同研究機関等との協力により、保険外診療としてNKT細胞標的治療技術を普及することに努めています。